왕자희설 사주 해석, 강한 기운은 억누르지 말고 흘려보내야 산다

사주를 공부하다 보면 가장 많이 듣는 이야기 중 하나가 바로 “중화(中和)”입니다. 모름지기 사주는 오행이 골고루 섞여 있어야 좋다고들…

많은 사람들이 사주명리학을 처음 접할 때 갖게 되는 가장 큰 편견 중 하나는 바로 ‘생(生)은 좋고 극(剋)은 나쁘다’라는 이분법적인 사고입니다. 오행의 상극이라는 단어만 들어도 무언가 부딪히고, 깨지고, 망가지는 부정적인 이미지를 떠올리기 쉽습니다. 하지만 명리학의 깊은 원리를 파고들면 극이야말로 만물을 완성시키고 쓸모 있게 만드는 가장 핵심적인 동력임을 깨닫게 됩니다.

사주 이론의 본질을 꿰뚫는 고급 심화 과정을 통해 왜 극이 성장을 위한 필수 조건인지, 그리고 그것이 우리의 인생에 어떤 심오한 메시지를 던지는지 명확하게 분석해 보겠습니다.

📚 읽는 순서

명리학에서 생(生)과 극(剋)은 선악의 개념이 아닙니다. 이것은 우주가 돌아가는 운동성, 즉 에너지의 흐름을 설명하는 방식일 뿐입니다. 오행의 상극은 단순히 서로를 해치는 것이 아니라, 과한 것을 덜어내고 부족한 것을 다듬어 균형을 맞추는 조후와 억부의 핵심 기제입니다.

상상해 보십시오. 만약 세상에 ‘생(生)’만 존재한다면 어떻게 될까요? 나무(木)가 끝없이 자라기만 한다면 결국 그 나무는 햇빛을 독점하여 숲 전체를 황폐화시키거나, 제 무게를 이기지 못하고 쓰러지게 됩니다. 세포가 죽지 않고 계속 증식하기만 하는 상태, 그것을 의학적으로는 ‘암(Cancer)’이라고 부릅니다.

이처럼 제어되지 않는 성장은 곧 파멸을 의미합니다. 이때 필요한 것이 바로 극(剋)입니다. 극은 성장을 멈추게 하는 방해물이 아니라, 무질서한 확장을 경계 짓고 다듬어 유용한 형태로 만드는 ‘정제(Refinement)’의 과정입니다.

사주 원리 중 오행의 상극이 긍정적으로 작용하는 가장 대표적이고 극적인 예시가 바로 벽갑인정(劈甲引丁)입니다. 이는 고급 명리학에서 자주 다루는 물상론적 개념으로, 극의 효용성을 완벽하게 설명해 줍니다.

갑목(甲木)은 십천간 중 우두머리의 기질을 가진 거대한 나무입니다. 이 갑목이 자신의 가치를 증명하려면 어떻게 해야 할까요? 그냥 숲에 서 있는 것만으로는 동량지모(棟樑之材, 집을 지탱하는 기둥)가 되거나 세상을 밝히는 불쏘시개가 될 수 없습니다. 이때 필요한 것이 바로 경금(庚金)이라는 도끼입니다.

경금(金)이 갑목(木)을 극하는 금극목(金剋木)의 상황은 언뜻 보면 나무가 도끼에 찍히는 고통스러운 형국입니다. 하지만 이 과정이 있어야만 갑목은 쪼개져서 정화(丁火)라는 불꽃을 피울 수 있는 땔감이 됩니다.

경금의 극을 받지 않은 갑목은 그저 썩어가는 고목이 될 수 있지만, 극을 통해 쪼개짐으로써 자신을 태워 세상을 밝히는 귀한 존재로 거듭납니다. 이것이 바로 시련(극)을 통해 재능(화)을 꽃피우는 성공의 메커니즘입니다.

또 다른 예로 토극수(土剋水)를 살펴봅시다. 물(水)은 지혜와 유동성을 상징하지만, 그 성질이 본래 아래로 흐르고 흩어지는 것을 좋아합니다. 만약 사주 내에 강력한 임수(壬水)가 있는데 이를 제어할 무토(戊土)가 없다면 어떻게 될까요?

그 물은 범람하여 농작물을 휩쓸고 마을을 파괴하는 홍수(수해)가 됩니다. 아무리 맑은 물이라도 통제되지 않으면 흉물일 뿐입니다. 이때 무토가 나타나 흙으로 물길을 막고 댐을 건설하는 것이 바로 토극수의 과정입니다.

오행의 상극 작용을 통해 제방에 갇힌 물은 비로소 식수가 되고, 농업용수가 되며, 전기를 생산하는 댐으로서의 가치를 지니게 됩니다. 흙이 물을 ‘괴롭히는’ 것이 아니라, 물에게 ‘목적성’을 부여하는 것입니다. 즉, 극은 대상에게 사회적 쓰임새(Utility)를 부여하는 자격증과도 같습니다.

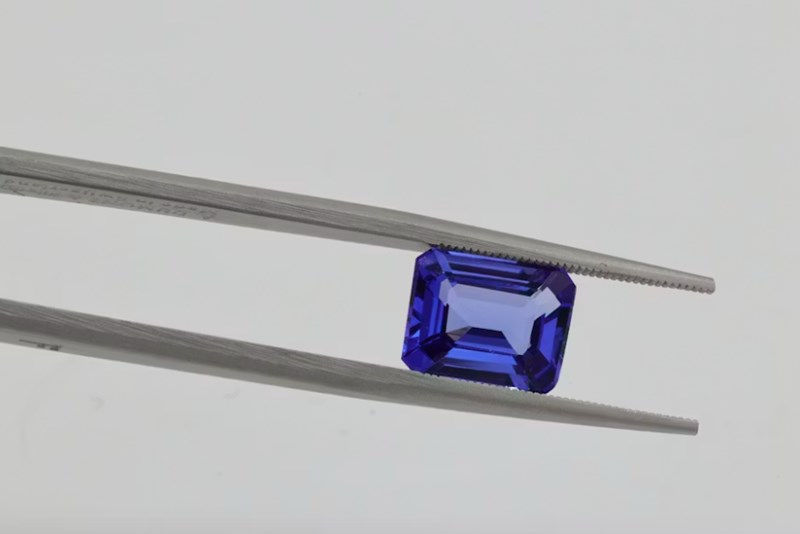

우리가 흔히 말하는 ‘보석’이나 ‘명검’도 모두 극의 산물입니다. 원석(金)이 불(火)의 극을 받지 않는다면 그것은 땅속에 묻힌 돌덩이에 불과합니다. 화극금(火剋金)의 고통스러운 제련 과정을 거쳐야만 불순물이 제거되고 영롱한 빛을 내는 보석이나 날카로운 검으로 탄생합니다.

인간의 삶도 이와 정확히 일치합니다. 사주에 관성(官星, 나를 극하는 오행)이 적절히 발달한 사람은 자기 통제력이 뛰어납니다. 스스로를 깎아내고 다듬는 극의 기운을 내면화했기 때문에 사회적 규범을 준수하고, 어려움을 인내하며, 결국 리더의 자리에 오르는 것입니다.

반면, 사주가 오로지 상생으로만 이루어져 있고 극이 없는 경우를 ‘태왕(太旺)’하거나 종격(從格)이 되지 못하면 오히려 흉하게 봅니다. 이런 경우 작은 시련에도 쉽게 무너지고, 자기중심적인 사고에 갇혀 사회적 성취를 이루기 어려운 경우가 많습니다. 온실 속의 화초는 태풍(극)을 견딜 뿌리의 힘을 기르지 못했기 때문입니다.

명리학의 고급 이론인 격국론(格局論)에서는 흉신(凶神)이라 불리는 칠살(편관), 상관, 편인, 양인 등을 다룰 때 반드시 ‘극’과 ‘제(制)’를 필요로 합니다.

특히 칠살(七殺)은 일간(나)을 무자비하게 극하는 흉폭한 기운이지만, 식신(食神)이라는 기운이 와서 칠살을 극해주면(식신제살), 그 흉폭함이 권위와 카리스마로 변모합니다. 호랑이를 때려잡아 가죽을 얻는 형국입니다.

즉, 나쁜 기운조차도 또 다른 극을 만나 제어되면 권력, 명예, 특수 재능과 같은 강력한 무기로 바뀝니다. 이것이 바로 오행의 상극이 가진 진정한 묘미이자 반전의 미학입니다.

현대 사회에서 오행의 상극은 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

결론적으로, 극(剋)은 단순히 상대를 억누르는 힘이 아닙니다. 그것은 원석을 보석으로, 원목을 재목으로, 흐르는 물을 자원으로 바꾸는 창조적인 가공의 힘입니다.

당신의 사주에, 혹은 당신의 인생에 나를 힘들게 하는 ‘극’의 요소가 있습니까? 그렇다면 좌절하지 마십시오. 그것은 당신을 파괴하려는 것이 아니라, 당신이라는 원석을 세상에 둘도 없는 명품으로 조각하고 있는 과정이기 때문입니다. 명리학이 주는 최고의 지혜는 바로 고통(극) 속에 숨겨진 성장(발전)의 씨앗을 발견하는 데 있습니다.