사주를 공부하다 보면 가장 많이 듣는 이야기 중 하나가 바로 “중화(中和)”입니다. 모름지기 사주는 오행이 골고루 섞여 있어야 좋다고들 하죠. 하지만 실제 상담 현장에서 수만 명의 명식을 들여다보면, 오행이 예쁘게 균형 잡힌 사주는 극히 드뭅니다. 오히려 특정 오행이 태과하거나 비겁이 아주 강해 기운이 한쪽으로 쏠린 경우가 훨씬 많습니다.

보통 초급 단계에서는 이렇게 신왕(身旺)하거나 신강(身强)한 사주를 보면 무조건 관성(官星)을 써서 극(剋)해야 한다고 배웁니다. 나무가 너무 무성하면 도끼로 쳐내야 하고, 물이 범람하면 흙으로 제방을 쌓아야 한다는 논리죠. 이게 소위 말하는 ‘억부론’의 기초입니다.

하지만 왕자희설(旺者喜洩)의 원리를 모르면, 이런 강한 사주를 가진 사람들의 인생을 완전히 엉터리로 해석하게 됩니다. 오늘은 사주 고수들만 안다는, 강한 기운을 다스리는 진짜 비법인 ‘왕자희설’에 대해 깊이 있게 이야기해보려 합니다.

억지로 막으면 터진다, 왕신충발의 공포

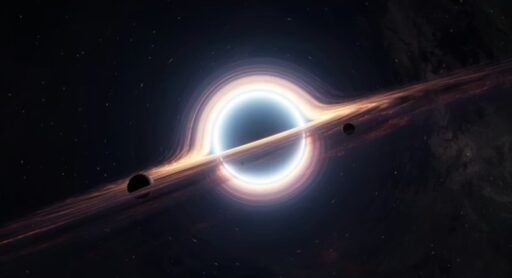

적천수(滴天髓)와 같은 고서를 깊이 파고들다 보면 “왕한 자는 설기를 기뻐한다”는 구절이 나옵니다. 이것이 왕자희설의 핵심입니다. 이해하기 쉽게 댐을 예로 들어보겠습니다. 비가 엄청나게 쏟아져 댐에 물이 가득 찼습니다. 수위는 이미 위험 수위를 넘었죠.

이때 이 물을 막겠다고 제방을 더 높이 쌓으면 어떻게 될까요? 물의 압력을 견디지 못하고 댐 전체가 붕괴되어 대참사가 일어납니다. 이때 가장 현명한 방법은 수문을 열어 물을 아래로 흘려보내는 것입니다.

사주도 똑같습니다. 일간의 기운이 극도로 강한데, 어설프게 관성(도끼나 제방)을 들이대면 오히려 그 강한 기운을 자극하게 됩니다. 이를 명리학 용어로 왕신충발(旺神沖發) 혹은 쇠신충왕(衰神沖旺)이라고 합니다.

“쇠약한 신이 왕성한 신을 충하면, 왕성한 신이 발끈하여 노한다.”

제가 상담했던 한 내담자의 사례가 떠오릅니다. 목(木) 기운이 사주 전체를 장악한 곡직격(曲直格)에 가까운 분이었습니다. 다른 철학관에서 금(金) 운이 오면 목을 쳐주니 대박이 날 거라고 했답니다. 하지만 실제로 경신(庚申) 대운이 왔을 때, 이분은 다니던 직장에서 해고당하고 건강까지 크게 잃었습니다.

왜 그랬을까요? 거대한 숲을 작은 낫으로 건드린 꼴이 되었기 때문입니다. 숲을 화나게 만든 것이죠. 차라리 불(火) 기운으로 나무를 태워 빛을 내거나, 그 기운을 꽃 피우게 했다면(설기했다면) 엄청난 명예를 얻었을 겁니다. 이것이 바로 강한 자는 극하는 것이 아니라 설기해야 한다는 자연의 이치입니다.

관성보다는 식상이 필요한 이유

그래서 사주 원국이 아주 강한 ‘왕자’들은 관성(직장, 규율, 남편, 통제)보다는 식상(식신, 상관)을 용신으로 쓰는 경우가 많습니다. 식상은 일간이 생(生)하는 오행, 즉 내가 뿜어내는 에너지입니다.

사주에 비겁이 많아 고집이 세고 자기주장이 강한 사람들을 보세요. 이 사람들을 억지로 자리에 앉혀두고 “시키는 대로 해”라고 억압하면(관성), 얼마 못 가서 뛰쳐나가거나 화병이 납니다. 반면에 멍석을 깔아주고 “네 마음대로 한번 놀아봐, 네 재능을 펼쳐봐”라고 판을 열어주면(식상), 누구보다 폭발적인 에너지를 발휘하며 성공합니다.

제가 보는 관점에서 왕자희설은 현대 사회에서 더 큰 의미를 갖습니다. 과거 관료제 사회에서는 내 기운을 죽이고 관(官)에 순응하는 것이 미덕이었지만, 현대는 자기표현(식상)의 시대입니다. 강한 기운을 타고난 사람들이 유튜버, 예술가, 사업가로 대성하는 이유가 바로 이 넘치는 에너지를 ‘설기’하는 방법을 본능적으로 찾았기 때문입니다.

식신과 상관, 설기의 방식 차이

여기서 조금 더 심화된 내용으로 들어가면, 설기에도 두 가지 방식이 있습니다. 식신(食神)을 통한 설기와 상관(傷官)을 통한 설기입니다.

식신은 마치 수문을 적당히 열어 물을 농업용수로 쓰는 것과 같습니다. 기운이 순하고 끈기가 있으며, 한 가지 분야의 전문가로 성장하게 만듭니다. 반면 상관은 댐에 구멍을 뚫어 폭포수처럼 쏟아내는 것과 같습니다. 그 속도와 파괴력이 엄청납니다. 그래서 상관으로 설기하는 명식들은 천재성이 돋보이거나, 말과 행동이 아주 빠르고, 때로는 혁명적인 기질을 보입니다.

왕자희설이 필요한 사주에서 식상이 훼손되지 않고 잘 자리 잡고 있다면, 그 사람은 말 한마디로 천 냥 빚을 갚거나 자신의 재능 하나로 자수성가할 팔자라고 봐도 무방합니다.

실전 통변, 운에서의 적용

그렇다면 운에서는 어떻게 적용해야 할까요? 내 사주가 신강하고 비겁이 태왕한데 관성이 약하거나 없다면, 대운이나 세운에서 관성을 만나는 것을 오히려 두려워해야 합니다. 흔히 말하는 “관운이 왔다”고 좋아할 게 아니라는 뜻입니다.

오히려 식상운이 들어올 때 인생의 숨통이 트입니다. 꽉 막혀 있던 하수구가 뚫리는 시원함을 느끼게 되죠. 이때 사업을 시작하거나, 창작 활동을 하거나, 혹은 오랫동안 미뤄왔던 해외 이동 등을 실행하면 결과가 좋습니다.

제가 경험한 바로는, 왕자희설이 필요한 아이들은 공부를 시킬 때도 책상에 묶어두는 방식(관성형 교육)은 필패입니다. 차라리 예체능을 시키거나, 본인이 주도적으로 프로젝트를 하게 하거나, 말을 많이 하게 하는 토론 수업을 시켰을 때 성적도 오르고 정서적으로도 안정이 됩니다. 에너지는 어딘가로 흘러나가야만 새로운 기운이 들어올 수 있기 때문입니다.

맺음말

사주는 암기 과목이 아닙니다. “신강하면 관성을 쓴다”라는 공식만 달달 외워서는 절대로 고수의 반열에 오를 수 없습니다. 그 사주가 가진 기운의 형상을 봐야 합니다. 거대한 바위산인지, 범람하는 강물인지, 활활 타오르는 용광로인지를 파악하고, 그 기운이 거슬리지 않고 자연스럽게 흐르도록 길을 터주는 것이 명리(命理)의 본질입니다.

지금 자신의 삶이 무언가 꽉 막힌 것 같고, 내 뜻대로 풀리지 않는 답답함이 느껴진다면 한번 생각해보세요. 내가 가진 강한 기운을 억지로 누르고 살고 있지는 않은지. 왕자희설(旺者喜洩), 강한 것은 흘려보내야 비로소 살 수 있고, 그래야 맑아집니다. 여러분의 강한 에너지가 긍정적인 방향으로 시원하게 뻗어나가길 바랍니다.